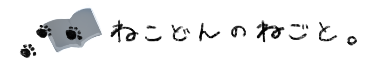

第164回芥川賞受賞作、『推し、燃ゆ』。

何かと話題になっている作品、私も読みました。普段は文庫本派ですが、『推し、燃ゆ』のピンクの表紙に中身が青いというデザインに惹かれて、単行本を購入しました。

結論として、すぐに読んでよかったです。非常に良かった。

読んで感じたことや考えたことをメモとして残しておきます。

『推し、燃ゆ』の概要

著者・宇佐見りんさんは、21歳で三島由紀夫賞最年少受賞、その後、第164回芥川賞も受賞。『推し、燃ゆ』がその受賞作です。

- 初版発行:2020年9月30日

- 11刷発行:2021年2月9日

- 発行所:河出書房新社

紹介文

「逃避でも依存でもない、推しは私の背骨だ。」アイドル・上野真幸を熱心に“解釈”するあかり。ある日、推しが炎上して――。21歳の著者が描く圧巻の第二作です。

全125ページなので、あらすじや要約を探し回るよりも、もはや読んだほうが早いです。そして、変に先入観を持たずに読んだほうが満足度も高いでしょう。

以降、印象に残った箇所や、私の考えを綴るので、既読の方向けです。

印象に残った箇所

本作は、普段あまり読書をしない人でも読みやすい文章ですが、同時に誰にも真似できないような表現に満ちています。印象に残った箇所をいくつか挙げます。

- 触れ合えない地上より触れ合える地下(p.5 l.5)

- 病めるときも健やかなるときも推しを推す(p.7 l.2)

- 推しの見る世界を見たかった。(p.18 l.2)

- 愚問だった。理由なんてあるはずがない。存在が好きだから、顔、踊り、歌、口調、性格、身のこなし、推しにまつわる諸々が好きになってくる。(p.29 l.5)

- だけど推しを推すことがあたしの生活の中心で絶対で、それだけは何をおいても明確だった。中心っていうか、背骨かな。(p.37 l.11)

- つらさと引き換えに何かに注ぎ込み続けるうち、そこに自分の存在価値があるという気がしてくる。(p.70 l.6)

- 守ってあげたくなる、せつなくなるような「かわいい」(p.83 l.13)

- 今までの自分自身への怒りを、かなしみを、叩きつけるように振り下ろす。(p.124 l.7)

気になりすぎですが、これらは『推し、燃ゆ』を解釈するにあたり、必須な気がしています。といっても、うまく解釈はできないんですけどね。

読後すぐのメモ

私は、読書メーター、Twitter、読書ノートで読後すぐに感想を投下したり、メモを残しています。

今回の『推し、燃ゆ』は、余韻に浸りつつも、なかなか考えがまとまらず、何を書こうか迷ってしまったので、メモもここに載せたいと思います。

- 推すという感覚がわからない

- 推しが背骨で、肉が邪魔。推しを推しているときは背骨だけで軽やかでいられるものの、生活は肉体が重く、息苦しい。推しを推すことによって許されているように思う=普段の自分は許されていないと思っている→自尊心が低い。

- 高校を退学するはめになり、仕事にも就けず、生活すらままならない。

さて、何を書いていきましょうか……。

考えたこと

まとまらないので、メモを深めてみたような書き方になっていますが、それでも全然浅いです。

もっとたくさん私に思考の材料があれば、と悔しくなりながらも色々と書いたので、良ければ見ていってくださいまし。

推すという感覚

私には好きなアイドルが数名いますが、『推し、燃ゆ』のようなすべてを捧げるような推し方はしたことがありません。むしろ、かなり淡泊で、「ライトな層」に近い感覚です。

私にとって好きなアイドルとは、自分に刺さる、感情が揺さぶられるような表現やパフォーマンスをする頻度の高い、見た目もある程度好みの人を指します。

例えば、モーニング娘。21の佐藤優樹さんがそうです。(今もモーニング娘。が続いていることを知らない人は多いかもしれないが、デビュー当時から何度か作品の路線が変わり、現在ではEDMが多い。)佐藤優樹さんは、アイドルというよりもアーティストという印象の人で、ライブごとに曲の解釈が変化していくのか、パフォーマンスが変化していくなどの試行錯誤の過程が見れます。また、音楽の感性が鋭く、作詞作曲までしてくることのある多才で努力家な面白い人です。

佐藤優樹さんが好きなのは確かなのですが、推すという感覚はいまいちわかりません。私が佐藤優樹さんを好きでいる感覚を表現するとしたら、この人をマークしていれば、ぐっとくるパフォーマンスを見られることが多いな、というもの。好きな作家、好きなミュージシャン、好きなメーカーのような感じです。(これも推しというのかもしれないけれど。)

『推し、燃ゆ』のようにCDを何十枚も買って握手会に参加したいとは思わず、ただ彼女の表現が見たい。それだけです。

仮に佐藤優樹さんが芸能界から姿を消しても、しばらくは寂しいと思うけれど、そのうちにその寂しさも忘れてしまうでしょう。私は普通に生活できると思います。推しを「背骨」として依存する感覚はありません。

自尊心

最初、主人公あかりは、自尊心の低さから推しに依存しているように思いましたが、途中から「自尊心」という概念自体がないのではないかと思い始めました。

ただ、作品の最後で、「今までの自分自身への怒りを、かなしみを、叩きつけるように振り下ろす。」(p.124 l.7)とあるので、作中あまり感じなかった自分への失望のような感情が実際はしっかりとあるように思いました。

あかりは、はっきりと述べられてはいないものの、「保健室で病院の受診を勧められ、ふたつほど診断名がついた。」(p.9 l.5)と書かれています。薬を飲んだら気分が悪くなったと書かれており、作中何度も肉が重いと書かれていることから、あかりは感情と肉体がうまくリンクせずに表現できない(=ASDかも)、かつ、ADHDではないかと考えました。

とすると、作中のいたるところで周囲のようには振る舞えないあかりの姿が描写されているにもかかわらず、あかり自身はあまりあからさまに悲しんだり怒ったりしていないことに納得できるんです。感情と肉体がうまくリンクせずに表現できないから、本人の感情が見えにくい。

あかりが唯一素直に向き合えるのは推しだけなんですよね。推しを推しているときは許されるというのは、推しているときのあかりは感情の表出ができるし、推すことならできるし、同じ推し仲間とのつながりも感じられるからかなと。

推しを推す以外のことは、周囲のようにはできないので……そういった生活でのあれこれが蓄積したことによる自尊心の低さだと思いました。家族の理解を得られていないのが生々しかった。

「推しを推しているときの自分」に依存する

あかりは自分自身に責任を持っていないようにも見えました。どうしようもない自分を受け入れることが出来ず、推しを推しているときだけ許される感覚は、彼女を取り巻く環境のせいもあったでしょう。

あかりにとって自分という存在は駄目だが、推しは尊い存在で、それゆえに、その尊い推しを推しているときは許される気がするのでしょう。宗教で、神を信じる姿勢に少し似ているように思います。神を信じて、神の教えを守ることで許される。推しを信じて、推しを丸ごと解釈し続けるだけ。推しと直接触れ合いたいわけではない。信仰心のようなもの。推しを基準に生き、推しに左右される人生。

推しを推しているときだけ許されると感じるのは、前項でも述べた通り、推しを推すことはできるから、推し仲間とのつながり(=社会とのつながり)があるからでもあると思いますが、なかなか複雑な心境だなぁと思います。推しを推しているときだけ許されるような気がして、生活そっちのけで推しにすべてを注ぐ姿勢は、まるで「推しを推しているときの自分」に依存しているかのようです。

唯一出来る推すことに心血注いだ結果、推しは引退するし、生活はぐちゃぐちゃだし、仕事はないし、家族とも険悪だしで救いがないですね。

あかり自身は悪気なんてないですし、むしろ今までずっと辛くて唯一、生を感じられるのが推しを推しているときなわけですから、それを失った後の彼女はどうなってしまうのでしょう。それを描かずに終わっているのが本作の良いところかもしれませんね。私たち読者に考えさせるわけですから……(しんどい)

まとめ

何もまともに考えを整理できなくて、絶望です。

しかしながら、『推し、燃ゆ』は装丁が好みかつ、内容も好みな作品なので、今後何度か読み返すことになるでしょう。そのたびに、私は現代社会に生きる人間の困難さや推しという概念、推しを背骨とする生き方に頭を悩ませることでしょう。答えが出ないのです。

いやしかし、見た目を好いて買ったわけですが、読み終わって気付く青の意味もまた、粋ですね。

コメント